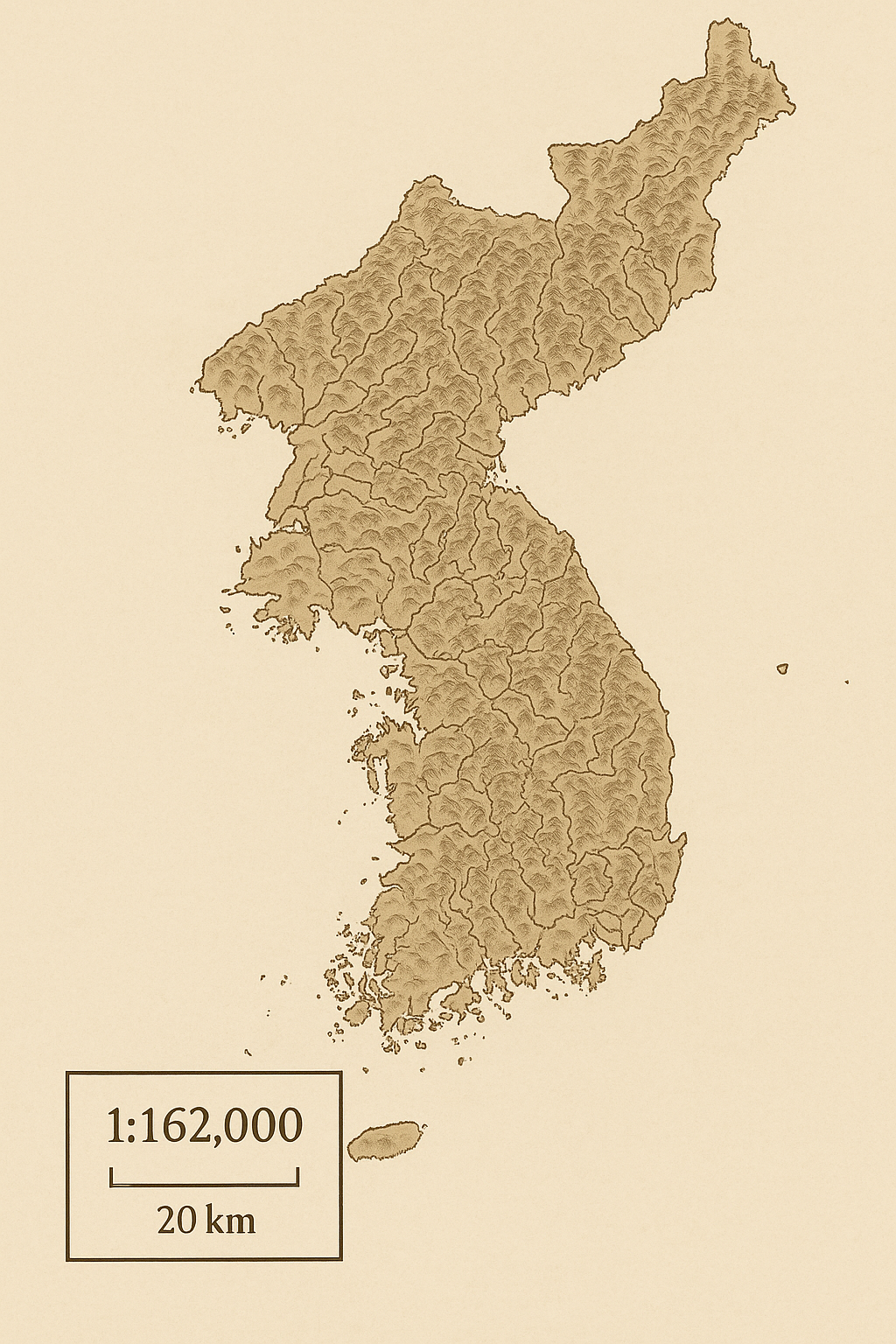

대동여지도의 축척 1:162,000, 우연이 아닌 과학적 선택

1. 대동여지도와 축척의 의미

대동여지도(大東輿地圖)는 1861년 조선 후기 실학자 김정호가 완성한 전국 지도다.

이 지도는 단순히 경치나 주요 도시를 표시한 회화식 지도가 아니라, 과학적 측량과 계산에 기반한 ‘정밀 지도’라는 점에서 주목받는다.

그 핵심이 바로 축척 1:162,000이다.

축척이란 실제 거리와 지도상의 거리 비율을 나타내는 것으로, 현대 지도 제작의 기본 개념이다.

그렇다면 김정호는 왜 하필 1:162,000이라는 숫자를 선택했을까?

이는 단순한 감이 아니라 측량 환경, 제작 재료, 지도 활용 목적이 복합적으로 맞물린 결과였다.

2. 19세기 조선의 측량 환경

조선 후기에 이르러 국가 차원의 정밀 측량 체계는 여전히 제한적이었다.

정밀한 기계식 거리 측정 장비가 없었기 때문에, 측량은 주로 보행 거리와 역참 간 거리를 기준으로 계산됐다.

당시 가장 널리 쓰인 단위는 **리(里)**로, 1리는 약 400m에서 450m 사이로 변동이 있었다.

김정호는 전국 도로망과 지형을 표시하려면 리 단위를 최대한 손실 없이 축소할 수 있는 비율이 필요하다고 판단했다.

1:162,000이라는 축척은 1리 ≈ 2.5mm로 변환되어, 지도 위에 거리 단위를 일정하게 표시할 수 있었다.

3. 축척의 계산 근거

대동여지도의 크기는 22첩으로 나뉘어 있으며, 이를 모두 이어 붙이면 가로 약 6.6m, 세로 약 3.8m의 대형 지도가 된다.

당시 조선의 국토 길이는 동서 약 540km, 남북 약 960km였다.

이 국토를 22첩이라는 규격에 맞춰 그리려면, 너무 작아도 세부 정보가 사라지고, 너무 커도 휴대와 보관이 불편했다.

따라서 김정호는 실측과 기존 자료를 비교해, “휴대 가능성과 세부 묘사”를 동시에 만족시키는 비율로 1:162,000을 산출했다.

이는 목판 인쇄 판형 크기와도 직결되었다. 당시 목판 한 장에 새길 수 있는 최대 지도의 범위와 글자 크기를 고려했을 때, 이 축척이 가장 이상적이었다.

4. 실용성과 과학성의 절묘한 조화

축척 1:162,000의 장점은 다음과 같다.

- 도로망 표시 가능 – 한양을 중심으로 방사형으로 뻗는 도로와 지방 간 연결로를 모두 표현할 수 있었다.

- 군사·행정 활용성 – 봉수대, 군영, 창고, 역참 등 전략 거점 표시가 가능했다.

- 지형 세밀 묘사 – 산줄기와 하천의 흐름을 왜곡 없이 나타낼 수 있었다.

- 휴대성과 확장성 – 지도첩을 접어서 이동할 수 있고, 필요하면 전체를 이어서 대형 지도로 전시 가능했다.

이는 오늘날의 지도 제작 원리와 비교해도 크게 뒤떨어지지 않는 ‘과학적 설계’였다.

5. 축척과 지도 기호의 관계

김정호는 축척에 맞춰 지도 기호를 표준화했다.

예를 들어, 산은 피마준(披麻皴) 기법으로 일정한 간격의 선을 사용했고, 하천은 일정 두께의 곡선, 도로는 점선으로 구분했다.

이는 지도 제작의 규격화를 이끈 사례로, 이후 근대 지도에서도 영향을 미쳤다.

축척이 정해졌기에, 지도 기호의 크기와 밀도가 일정하게 유지될 수 있었다.

6. 왜 현대에도 의미가 있는가

현대의 1:250,000 축척 지도와 비교하면, 대동여지도의 1:162,000은 훨씬 세밀하다.

이는 단순히 ‘정밀’하다는 수준을 넘어, 당시 생활권과 교통로를 파악할 수 있는 수준이었다.

현대 연구자들은 이 축척 덕분에 19세기 조선의 도로 체계, 행정 구역, 하천 변화 등을 복원할 수 있다.

또한 기상학·지질학 자료와 결합하면, 당시 환경 변화 연구에도 중요한 자료가 된다.

7. 축척 선택의 숨은 제약

김정호의 1:162,000 축척은 이상적인 선택이었지만, 그 배경에는 제약도 있었다.

- 목판 제작 비용 : 너무 큰 축척은 목판 수를 늘려 제작비 상승

- 글씨 식별성 : 너무 작은 축척은 지명 판독이 어려움

- 이동과 판매 : 지도를 휴대·보관하려면 일정한 첩 크기를 유지해야 함

이 모든 요소를 절충한 결과가 1:162,000이었다.

8. 맺음말

대동여지도의 축척 1:162,000은 결코 우연이 아니었다.

이는 19세기 조선의 측량 기술, 인쇄 기술, 휴대성, 실용성이 복합적으로 반영된 ‘과학적 산물’이었다.

김정호는 이 축척을 통해 지리 정보의 정확성과 활용성을 동시에 달성했고, 그 결과 대동여지도는 오늘날까지도 학술적·문화적 가치를 인정받고 있다.

축척 하나에도 이렇게 많은 고민과 계산이 담겨 있었기에, 대동여지도는 단순한 옛 지도가 아닌 조선의 과학 정신이 응축된 문화유산으로 남았다.